वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने 4 वेदों (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) की रचना की थी। इन वेदों को जानने के लिए उन्होंने 6 वेदांगो की रचना की। इनमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरूक्त के साथ-साथ ज्योतिष भी आता है। ज्योतिष शास्त्र एक वैदिक कालीन विद्या है, जिसमें ग्रहों की चाल और प्रभाव से मनुष्य के भविष्यफल का अध्ययन किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु-केतु को नवग्रहों की मान्यता दी गई है। ये सभी ग्रह गोचर करते हुए प्रत्येक राशि में कुछ समय काल के लिए विराजमान हो जाते हैं और इन्हीं के प्रभाव के विश्लेषण से प्रत्येक कुंडली के राशिफल की गणना की जाती है। ज्योतिष में जन्म कुंडली हमेशा से ही हर व्यक्ति के लिए उत्सुकता का विषय रहा है। क्योंकि जन्म कुंडली में हर जातक के जीवन का सार छुपा होता है।

ज्योतिष के मुख्य दो विभाग हैं – गणित और फलित। गणित के अन्दर मुख्य रूप से जन्म कुण्डली बनाना आता है। इसमें समय और स्थान के हिसाब से ग्रहों की स्थिति की गणना की जाती है। दूसरी ओर, फलित विभाग में उन गणनाओं के आधार पर भविष्यफल बताया जाता है। समस्त ज्योतिष शास्त्र का आधार नौ ग्रहों, बारह राशियों, सत्ताईस नक्षत्रों और बारह भावों पर टिका हुआ है। सारे भविष्यफल का मूल आधार इनका आपस में संयोग है।

प्रारम्भिक ज्ञातव्य

ज्योतिष सीखिए की श्रृंखला के प्रारम्भ में जन्म कुण्डली स्थित विभिन्न ग्रहों के शुभाशुभ फल की जानकारी करने से पूर्व द्वादश राशि (मेष, वृष आदि) तथा नवग्रहों (सूर्य, चन्द्र आदि) से सम्बन्धित कुछ प्रारम्भिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। अस्तु, इस प्रकरण में पहले उन्हीं विषयों का वर्णन किया जा रहा है।

तिथियाँ

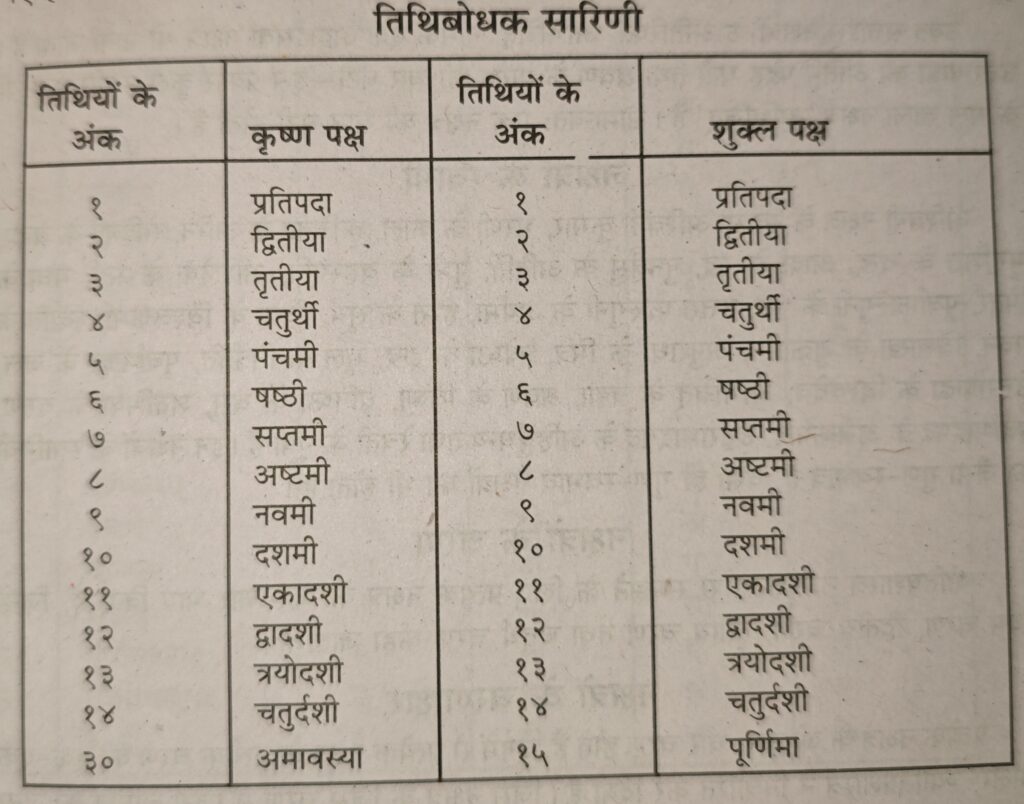

ज्योतिष शास्त्र में चन्द्रमा की एक कला को तिथि माना जाता है। तिथियों की गणना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ होती है। अमावस्या के बाद की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियाँ शुक्ल पक्ष की तथा पूर्णिमा के बाद की प्रतिपदा से आरम्भ करके अमावस्या तक की तिथियाँ कृष्ण पक्ष की होती हैं। इस प्रकार एक महीने में दो पक्ष होते हैं- (१) शुक्ल पक्ष और (२) कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या के अतिरिक्त अन्य तिथियों के नाम एक जैसे होते हैं, वे निम्नलिखित हैं :

प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। चतुर्दशी के बाद शुक्ल पक्ष की पन्द्रहवीं तिथि को ‘पूर्णिमा’ तथा कृष्ण पक्ष की तीसवीं तिथि को ‘अमावस्या’ कहा जाता है।

तिथियों को १, २, ३ आदि अंकों के रूप में लिखा जाता है। पूर्णिमा तक यह क्रम 15 की संख्या तक चलता है, परन्तु उसके बाद पुनः १, २, ३ आदि लिखा जाता है और जिस दिन अमावस्या होती है, उस दिन अमावस्या तिथि को ३० के अंक के रूप में लिखा जाता है।

निम्नलिखित सारिणी में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की तिथियों के अंक प्रदर्शित किए गए हैं :

तिथियों के स्वामी

प्रतिपदा तिथि के स्वामी अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के शेषनाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के शिव, नवमी की दुर्गा, दशमी के काल, एकादशी के विश्वेदेव, द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चन्द्रमा तथा अमावस्या के पितर हैं।

तिथियों के शुभाशुभ का ज्ञान प्राप्त करते समय उनके स्वामियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता है। जिस तिथि के स्वामी का जैसा स्वभाव है, वही स्वभाव उस तिथि का भी होता है।

नक्षत्र

आकाश मण्डल में असंख्य तारिकाओं के समूहों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उन्हीं आकृतियों, अर्थात् ताराओं के समूह को ‘नक्षत्र’ कहा जाता है।

जिस प्रकार पृथ्वी पर स्थान की दूरी फर्लांग, मील अथवा मीटर, किलोमीटर में नापी जाती है, उसी प्रकार आकाश मण्डल की दूरी को नक्षत्रों द्वारा ज्ञात किया जाता है।

ज्योतिष शास्त्र ने संपूर्ण आकाश मण्डल को सत्ताईस भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक भाग का नाम एक-एक ‘नक्षत्र’ रख दिया है। नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं :

(1) अश्विनी (2) भरणी (3) कृत्तिका (4) रोहिणी (5) मृगशिरा (6) आर्द्रा (7) पुनर्वस (8) पुष्य (9) आश्लेषा (10) मघा (11) पूर्वा फाल्गुनी (12) उत्तरा फाल्गुनी (13) हस्त (14) चित्रा (15) स्वाती (16) विशाखा (17) अनुराधा (18) ज्येष्ठा (19) मूल (20) पूर्वाषाढ़ा (21) उत्तराषाढ़ा (22) श्रवण (23) धनिष्ठा (24) शतभिषा (25) पूर्वा भाद्रपद (26) उत्तरा भाद्रपद और (27) रेवती।

उक्त सत्ताईस नक्षत्रों के अतिरिक्त ‘अभिजित्’ नामक एक अट्ठाईसवां नक्षत्र भी माना जाता है। उत्तराषाढ़ा की अंतिम पंद्रह घटी तथा श्रवण के प्रारंभ की चार घटी-इस प्रकार कुल उन्नीस घटियों के मान वाला नक्षत्र ‘अभिजित्’ है। सामान्यतः एक नक्षत्र की साठ घटी होती है।

नक्षत्रों के स्वामी

अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार, भरणी के काल, कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्मा, मृगशिरा के चन्द्रमा, आर्द्रा के रुद्र, पुनर्वस के अदिति, पुष्य के बृहस्पति, आश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी के भग, उत्तरा फाल्गुनी के अर्यमा, हस्त के सूर्य, चित्रा के विश्वकर्मा, स्वाती के पवन, विशाखा के शुक्राग्नि, अनुराधा के मित्र, ज्येष्ठा के इन्द्र, मूल के निर्ऋति, पूर्वाषाढ़ा के जल, उत्तराषाढ़ा के विश्वेदेव, अभिजित् के ब्रह्मा, श्रवण के विष्णु, धनिष्ठा के वसु, शतभिषा के वरुण, पूर्वा भाद्रपद के अजैकपाद, उत्तरा भाद्रपद के अहिर्बुध्न्य तथा रेवती के पूषा हैं। इन नक्षत्रों के स्वामियों का जैसा गुण स्वभाव है, वैसा ही गुण स्वभाव नक्षत्रों का भी होता है।

नक्षत्रों के चरण

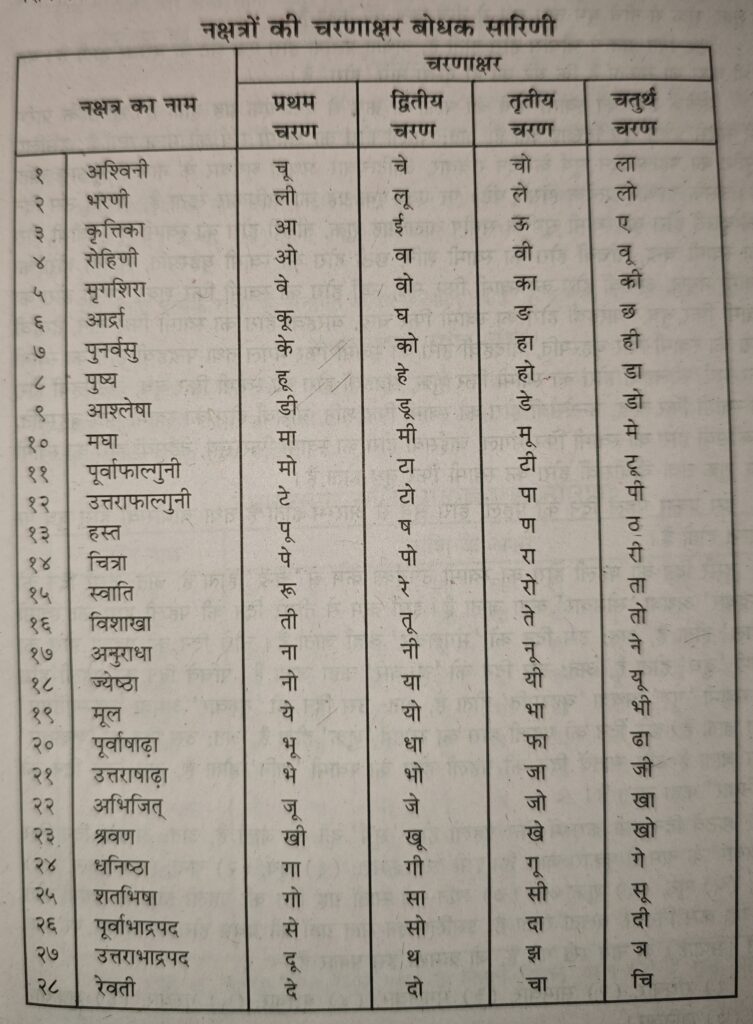

ज्योतिष शास्त्र ने सूक्ष्मता से समझने के लिए प्रत्येक नक्षत्र के चार-चार भाग किए हैं, जिन्हें प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण तथा चतुर्थ चरण कहा जाता है।

नक्षत्रों के चरणाक्षर

प्रत्येक नक्षत्र के जो चार-चार चरण होते हैं, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण का एक-एक ‘अक्षर’ ज्योतिष शास्त्र ने निर्धारित कर दिया है। जिस नक्षत्र के जिस चरण में जिस व्यक्ति का जन्म होता है, उसका नाम उसी जन्मकालीन नक्षत्र के चरणाक्षर पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है, तो उसका नाम अश्विनी नक्षत्र के द्वितीय चरणाक्षर ‘चे’ से प्रारंभ करके ‘चेतक’, ‘चेदिराम’ आदि रखा जाएगा। किस नक्षत्र के कौन-कौन से चरणाक्षर होते हैं, इसे आगे लिखे अनुसार समझना चाहिए।

वार

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मण्डल में शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध तथा चन्द्र – इन सातों ग्रहों की स्थिति क्रमशः एक दूसरे से नीचे मानी गई है, अर्थात् शनि की कक्षा सबसे ऊपर है। शनि से नीचे बृहस्पति, बृहस्पति से नीचे मंगल, मंगल से नीचे सूर्य, सूर्य से नीचे शुक्र, शुक्र से नीचे बुध तथा बुध से नीचे चन्द्र की कक्षा है।

एक दिन रात में चौबीस होरा होती है, अर्थात् प्रत्येक होरा एक घंटे के बराबर होती है। यह भी कहा जा सकता है कि घंटे का ही दूसरा नाम ‘होरा’ है।

प्रत्येक होरा का स्वामी नीचे की कक्षा के क्रम से एक-एक ग्रह होता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे प्रथम सूर्य दिखाई देता है, अतः पहली होरा का स्वामी सूर्य को माना गया है, इसलिए सृष्टि का पहला दिन सूर्य के दिन रविवार, आदित्यवार अथवा सूर्यवार के नाम से पुकारा जाता है। उसके पश्चात् प्रत्येक होरा (घंटे) पर एक-एक ग्रह का अधिकार रहता है, अर्थात् उस दिन की दूसरी होरा का स्वामी सूर्य के समीप वाला ग्रह शुक्र, तीसरी होरा का स्वामी बुध, चौथी होरा का स्वामी चन्द्र, पांचवीं होरा का स्वामी शनि, छठी होरा का स्वामी बृहस्पति, सातवीं होरा का स्वामी मंगल, आठवीं होरा का स्वामी फिर सूर्य, नवीं होरा का स्वामी फिर शुक्र, दसवीं होरा का स्वामी फिर बुध, ग्यारहवीं होरा का स्वामी फिर चन्द्र, बारहवीं होरा का स्वामी फिर शनि, तेरहवीं होरा का स्वामी फिर बृहस्पति, चौदहवीं होरा का स्वामी फिर मंगल तथा पन्द्रहवीं होरा का स्वामी फिर सूर्य, सोलहवीं होरा का स्वामी फिर शुक्र, सत्रहवीं होरा का स्वामी फिर बुध, अठारहवीं होरा का स्वामी फिर चन्द्र, उन्नीसवीं होरा का स्वामी फिर शनि, बीसवीं होरा का स्वामी फिर बृहस्पति, इक्कीसवीं होरा का स्वामी फिर मंगल, बाईसवीं होरा का स्वामी फिर सूर्य, तेईसवीं होरा का स्वामी फिर शुक्र तथा चौबीसवीं होरा का स्वामी फिर बुध होता है।

इस प्रकार पहले दिन की पहली होरा सूर्य से आरम्भ होती है तथा चौबीसवीं होरा बुध पर समाप्त होती है।

दूसरे दिन की पहली होरा का स्वामी उपर्युक्त क्रम से ‘चन्द्र’ होता है, अतः दूसरे दिन को ‘चन्द्रवार’ अथवा ‘सोमवार’ कहा जाता है। इसी क्रम से तीसरे दिन की पहली होरा का स्वामी ‘मंगल’ होता है, अतः उस दिन को ‘मंगलवार’ कहा जाता है। चौथे दिन की पहली होरा का स्वामी ‘बुध’ होता है, अतः उस दिन को ‘बुधवार’ कहा जाता है। पांचवें दिन की पहली होरा का स्वामी ‘गुरु’ अथवा ‘बृहस्पति’ होता है, अतः उस दिन को ‘गुरुवार’ अथवा ‘बृहस्पतिवार’ कहा जाता है। छठे दिन की पहली होरा का स्वामी ‘शुक्र’ होता है, अतः उस दिन को ‘शुक्रवार’ कहा जाता है और सातवें दिन की पहली होरा का स्वामी ‘शनि’ होता है, अतः उस दिन को ‘शनिवार’ कहा जाता है।

आठवें दिन इसी क्रम में फिर पहली होरा ‘सूर्य’ की आ जाती है, अतः आठवां दिन फिर ‘रविवार’ के नाम से पुकारा जाता है। इसी तरह क्रमशः (1) सूर्य (2) चन्द्र (3) मंगल (4) बुध (5) गुरु (6) शुक्र और (7) शनि – ये सातों ग्रह दिन की पहली होरा के स्वामी होते हैं। यह क्रम निरन्तर चलता रहता है, इसलिए इन सात ग्रहों की प्रथम होरा के आधार पर सात दिनों (सप्ताह) के नाम रखे गये हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं :

(1) रविवार, (2) सोमवार, (3) मंगलवार, (4) बुधवार, (5) गुरुवार, (6) शुक्रवार और (7) शनिवार।

इन वारों की निरन्तर पुनरावृत्ति होती रहती है। सात दिनों के इस समूह को ‘सप्ताह’ के नाम से पुकारा जाता है।

गुरुवार, सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार – ये चार वार ‘सौम्य संज्ञक’ तथा मंगलवार, रविवार एवं शनिवार – ये तीन बार ‘क्रूर संज्ञक’ माने जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए ‘सौम्य संज्ञक’ वार श्रेष्ठ माना जाता है। प्रत्येक वार का स्वामी उसी का अधिपति ग्रह होता है।

राशियां

आकाश स्थित भचक्र के 360 अंश अथवा 108 भाग निश्चित किए गए हैं तथा समस्त भचक्र को बारह राशियों में विभक्त किया गया है। अस्तु, तीस अंश अथवा नौ भाग की एक-एक राशि होती है।

बारह राशियों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं – (1) मेष (2) वृष (3) मिथुन (4) कर्क (5) सिंह (6) कन्या (7) तुला (8) वृश्चिक (9) धनु (10) मकर (11) कुम्भ और (12) मीन।

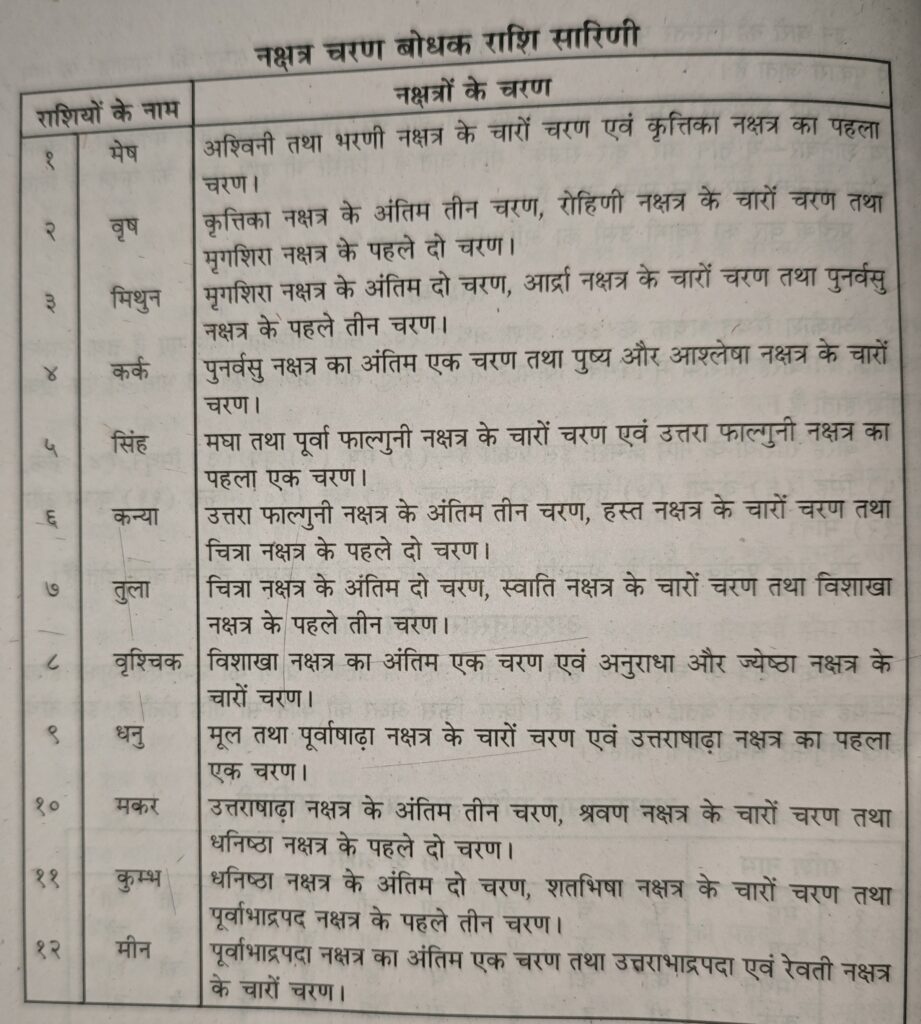

मेष आदि प्रत्येक राशि के अन्तर्गत अश्विनी आदि नक्षत्रों के क्रमशः नौ-नौ चरण होते हैं।

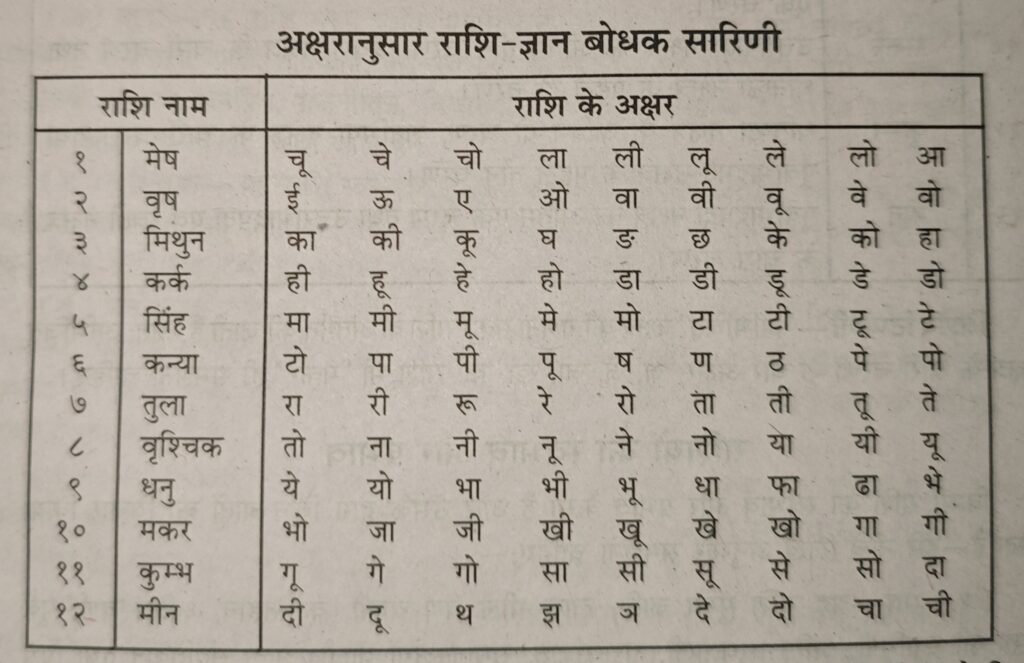

अक्षरानुसार राशि ज्ञान

प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं और उनमें से प्रत्येक चरण का एक-एक अक्षर होता है – यह बात पहले बताई जा चुकी है। किस-किस अक्षर की कौन-सी राशि होती है, इसे नीचे लिखे अनुसार समझ लेना चाहिए।

किस राशि के अंतर्गत किस-किस नक्षत्र के कितने कितने चरण होते हैं, इसे आगे लिखे अनुसार समझा जा सकता है।

‘अभिजित्’ नक्षत्र की गणना मकर राशि के अंतर्गत की जाती है, अतः अभिजित् नक्षत्र के चारों चरणों के चार अक्षर ‘जू, जे, जो, खा’ की राशि भी ‘मकर’ ही समझनी चाहिए।

राशियों का स्वभाव और प्रभाव

किसी राशि का स्वभाव और प्रभाव कैसा है और उसके द्वारा किन बातों का विचार किया जाता है – इसे नीचे लिखे अनुसार समझना चाहिए :

(1) मेष राशि – यह राशि पुरुष जाति, लाल-पीले वर्ण वाली, कान्तिहीन, क्षत्रिय-वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामिनी, अग्नि तत्त्ववाली, चर-संज्ञक, समान अंगों वाली, अल्प संततिवान् तथा पित्त प्रकृतिकारक है। इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता का है। इसके द्वारा मस्तक का विचार किया जाता है।

(2) वृष राशि – यह राशि स्त्री जाति, श्वेत वर्ण, कान्तिहीन, वैश्य वर्ण, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, भूमि तत्त्ववाली, स्थिर-संज्ञक, शिथिल शरीर, शुभकारक तथा महाशब्दकारी है। इसका स्वभाव स्वार्थी, सांसारिक कार्यों में दक्षता तथा बुद्धिमत्ता से काम लेने का है। इसे अर्ध-जलराशि भी कहा जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है।

(3) मिथुन राशि – यह राशि पुरुष जाति, हरित वर्ण, चिकनी, शूद्र वर्ण, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, वायु तत्त्ववाली, उष्ण, महाशब्दकारी, मध्यम संतति वाली, शिथिल शरीर तथा विषमोदयी है। इसका स्वभाव शिल्पी तथा विद्याध्ययनी है। इसके द्वारा शरीर के कंधों तथा बाजुओं का विचार किया जाता है।

(4) कर्क राशि – यह राशि स्त्री जाति, रक्त-धवल, मिश्रित वर्ण, जलचरी, उत्तर दिशा की स्वामिनी, सौम्य तथा कफ प्रकृति वाली, बहु संतान एवं चरण वाली, रात्रिबली तथा समोदयी है। इसका स्वभाव लज्जा, सांसारिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना तथा समय के अनुसार चलना है। इसके द्वारा वक्षस्थल एवं गुर्दे का विचार किया जाता है।

(5) सिंह राशि – यह राशि पुरुष जाति, पीत वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामिनी, पित्त प्रकृति, अग्नि-तत्त्व वाली, उष्ण स्वभाव, पुष्ट शरीर, यात्राप्रिय, अल्प संततिवान् तथा निर्जल है। इसका स्वभाव मेष राशि के समान है, परन्तु इसमें उदारता एवं स्वातंत्र्यप्रियता अधिक पाई जाती है। इसके द्वारा हृदय का विचार किया जाता है।

(6) कन्या राशि – यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, द्विस्वभाव, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, वायु तथा शीत प्रकृति, पृथ्वी तत्त्व वाली, रात्रिबली तथा अल्प संतति वाली है। इसका स्वभाव मिथुन राशि जैसा है, परन्तु यह अपनी उन्नति तथा सम्मान पर विशेष रूप से ध्यान देती है। इसके द्वारा पेट का विचार किया जाता है।

(7) तुला राशि – यह राशि पुरुष जाति, श्याम वर्ण, चर संज्ञक, शूद्र वर्ण, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, वायु तत्त्व वाली, दिनबली, क्रूर-स्वभाव, शीर्षोदयी, अल्प संततिवान् तथा पादजल राशि है। इसका स्वभाव ज्ञानप्रिय, राजनीतिज्ञ, विचारशील एवं कार्य संपादक है। इसके द्वारा नाभि से नीचे के अंगों का विचार किया जाता है।

(8) वृश्चिक राशि – यह राशि स्त्री जाति, शुभ्र वर्ण, कफ प्रकृति, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर दिशा की स्वामिनी, रात्रिबली, बहु संततिवान् तथा अर्द्धजल-तत्त्व वाली है। इसका स्वभाव स्पष्टवादी, निर्मल, दृढ़-प्रतिज्ञ, हठी तथा दंभी है। इसके द्वारा जननेंद्रिय का विचार किया जाता है।

(9) धनु राशि – यह राशि पुरुष जाति, स्वर्ण वर्ण, द्विस्वभाव, क्षत्रिय वर्ण, पूर्व दिशा की स्वामिनी, दिनबली, पित्तप्रकृति, अग्नितत्त्व वाली, अल्प संततिवान्, दृढ़ शरीर तथा अर्धजल राशि है। इसका स्वभाव करुणामय, मर्यादाशील तथा अधिकारप्रिय है, इसके द्वारा पांवों की संधि तथा जंघाओं का विचार किया जाता है।

(10) मकर राशि – यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, रात्रिबली, वैश्य वर्ण, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, पृथ्वी-तत्त्व वाली, शिथिल शरीर तथा वात प्रकृति है। इसका स्वभाव उच्च स्थिति का अभिलाषी है। इसके द्वारा पांव के घुटनों का विचार किया जाता है।

(11) कुम्भ राशि – यह राशि पुरुष जाति, विचित्र वर्ण, वायु तत्त्व वाली, शूद्र-वर्ण, त्रिदोष प्रकृति वाली, पश्चिम दिशा की स्वामिनी, उष्ण स्वभाव, अर्धजल, मध्यम संतान वाली, शीर्षोदय, क्रूर तथा दिनबली है। इसका स्वभाव शान्त, विचारशील, धार्मिक तथा नवीन वस्तुओं का अविष्कारकर्ता है। इसके द्वारा पेट के भीतरी भागों का विचार किया जाता है।

(12) मीन राशि – यह राशि स्त्री जाति, पिंगल वर्ण, जल तत्व वाली, ब्राह्मण वर्ण, उत्तर दिशा की स्वामिनी, कफ प्रकृति तथा रात्रिबली है। यह पूर्ण रूप से जल राशि है। इसका स्वभाव दयालु, दानी तथा श्रेष्ठ है। इसके द्वारा पैरों का विचार किया जाता है।